![]()

Personaggio scomodo e discusso quello di San Carlo Borromeo: certamente perché fu il primo santo dell’età moderna, forse perché uomo del suo tempo, con le sue convinzioni e superstizioni. Pochi ricordano la sua attività d’inquisitore, molti rammentano il bene che fece: soprattutto alla città di Milano, che nei suoi confronti è ancora debitrice ed è orgogliosa di aver ospitato non uno, ma ben due santi in carne ed ossa e per davvero “militanti” a tutela del proprio popolo.Il futuro grande vescovo di Milano, secondo solo a Sant'Ambrogio, vide la luce nel 1538 ad Arona, nell'antico maniero di famiglia: Carlo era il terzogenito del conte Giberto Borromeo e niente meno che di Margherita de’ Medici. Figlio cadetto di nobile famiglia, agevolato dal blasone e dalle ricchezze, (non scordiamo che i Borromeo già dal Medioevo furono dapprima banchieri, poi nobili con un ruolo di spicco nella Milano d’età Visconteo-Sforzesca) il giovane ebbe da subito una fulminante carriera religiosa: a soli sette anni fu tonsurato e a ventidue ricevette il cappello cardinalizio. A quei tempi i figli cadetti di nobile famiglia, se poco propensi all'uso delle armi, volenti o nolenti erano destinati alla carriera liturgica. La morte della madre nel 1547 e quella del padre nel 1558, oltre a turbarlo profondamente, lo costrinsero a farsi carico della gestione del patrimonio famigliare e a prendersi cura delle numerose sorelle. Iscrittosi al celeberrimo Ateneo di Pavia, il giovane Borromeo cercò sempre di evitare l’ambiente studentesco e la sua vita goliardica: quando una notte i compagni di corso introdussero nel suo letto una giovane prostituta, Carlo, in escandescenze, la cacciò via.

Da questo episodio già si comprende come Carlo fosse inadatto non solo all’uso delle armi, ma anche a confidenze con il genere femminile, ergo a dare figli al casato. Molto più tardi, in una lettera al cardinale Bathory, nipote del re di Polonia, egli avrebbe scritto “non avrete mai la castità se non eviterete la compagnia delle donne”. L’unica donna in cui diceva di avere stima era la Madonna…”su tutte le altre donne gravano due maledizioni da cui non si può sfuggire: la maledizione della sterilità e il dolore del parto”.

![]()

Eppure, nonostante la presunta misoginia Carlo ebbe sempre gran rispetto donne: a Milano aiutò fanciulle povere a farsi una dote e in particolare trattò le sue sorelle con estrema dolcezza, peraltro accasandole presso i miglior partiti del tempo: i Colonna a Roma, i della Rovere di Urbino, i de’ Medici di Firenze e i Gonzaga di Mantova. Esse stesse ebbero sempre un grande, forse eccessivo attaccamento nei confronti del fratello: più si mostravano morbose nei suoi confronti, più Carlo le evitava, barricandosi dietro il rapporto epistolare.

L’indole del religioso, chiaramente chiusa, lo portò a disdegnare i suoi compagni di corso, che avevano intrapreso la carriera ecclesiastica solo per opportunismo, dedicando tutto se stesso agli esercizi di pietà e allo studio: sotto la guida di Francesco Alciato, il più importante uomo di Legge del tempo, entro il 1559 Carlo Borromeo si laureò “utroque iure” in diritto civile e canonico. Al termine degli studi suo zio, il cardinale Giovanni Angelo De Medici del ramo di Marignano (Melegnano), eletto papa con il nome di Pio IV, approfittò della sua fede e della sua intransigenza per convocarlo a Roma e fare di lui un fedele segretario di Stato, membro della Commissione per la ripresa del Concilio di Trento, concedendogli la commenda di molte abbazie in Italia e all’estero.

La “grande bellezza” della vita romana del tempo, corrotta e lussuosa, non riuscì però mai a sedurre l’animo del brillante giovane neo-cardinale il quale, disdegnando i frequenti ricevimenti, i giochi di società e le battute di caccia preferì circondarsi di ecclesiastici e laici sapienti per fondare un’accademia, che prese il nome di “Notti Vaticane”: un salotto privato, inizialmente a carattere umanistico, che presto si tramutò in luogo di fervidi dibattiti teologici. A conferma della tendenza di Carlo all’ascetismo, Annibal Caro, segretario del cardinal Farnese, accennando alle riforme che il lombardo stava portando nella Capitale, aveva esclamato con stizza: “ora si viene a Roma per pregare, non per far fortuna!”

![]()

Nel 1562 un messo annunciò al Borromeo che suo fratello maggiore Federico, capitano delle truppe dello Stato Vaticano, era morto in una partita di caccia. Mentre il posto di suo fratello restava vacante, Carlo rifiutò la potenziale nomina a conte di Arona, e con esso le immense ricchezze che gli si prospettavano. Questo nuovo grande shock, sommato all’assassinio del suo miglior amico Giovanni de’ Medici, accese qualcosa nell’animo apparentemente imperturbabile dell’allora ventiquattrenne. Le vicissitudini della vita stavano forgiando la personalità del Carlo Borromeo che poi passò ai posteri: una figura di uomo talvolta duro e intransigente, fino al fanatismo, ma sempre coerente con se stesso e con la sua missione. Dio aveva dato un compito da compiere al suo umile soldato: il suo lottatore migliore.

Taluni lo giudicarono malato di mente, altri “malato di teatinerie”, dal nome del nuovo ordine religioso dei Teatini, noto per le sue tendenze religiose e mistiche”. Carlo non poteva accettare i costumi mondani del manierato Rinascimento più attardato e decadente, con il suo culto del bello e del corpo ormai enfatizzato e reso ambiguo dall’affettazione del Barocco ovunque nascente: Carlo era nemico del bello e nemico del corpo! Perciò teneva nascosti in casa strumenti di penitenza come flagelli aculeati e catene, con cui martoriare le sue stesse carni nelle notti di maggior turbamento interiore. Ma ormai, scontate le sue pene, era giunto il momento di farla pagare anche ai peccatori; Roma, nuova Babilonia, era una città marcia e corrotta, colma di donne disoneste e frequentatrici d’alti prelati. In Vaticano le cappe rosse dei cardinali più giovani, ballerini rinomati, volteggiavano come le vesti pregiate delle concubine degli harem turchi…e i monasteri, rifiutati i loro aiuti alla gente comune, traboccavano d’oro.

Colpo di mano: Carlo mise Roma sotto scacco richiamando a sé l’ordine dei Gesuiti, malvisti dal clero proprio a causa della loro inflessibilità, per indagare a tappeto su monasteri e parrocchie e setacciarvi un gran numero di monaci gaudenti e venditori di cariche religiose.

Nemmeno Pio IV potè soffocare la sua vocazione: nel 1564, di comune intesa, zio e nipote, in applicazione al concilio di Trento ordinarono a tutti i vescovi di risiedere nelle proprie diocesi: il decreto gettò grave scompiglio tra i presbiteri che fino ad allora avevano preferito godere degli agi della curia romana, invece di gestire la propria città e il proprio gregge di fedeli. Quando la loro protesta raggiunse il culmine, il papa sbottò. “Per Dio! Quelli che non vorranno osservar il Concilio li faremo impiccare!”

L’ascetismo trascendentale di Carlo era ormai conclamato: coloro che a Roma avevano qualche scheletro nell’armadio lo temevano come la peste. Per quanto ricco, decise di condurre a una vita improntata all’ascetismo e al rifiuto di qualsiasi concessione al proprio corpo in termini di cibo, riposo e abbigliamento. Pane e acqua, vesti indossate fino al logorio, un letto di tavole e quando sarebbe giunto a Milano pochissime ore concesse al sonno in una tettoia del palazzo arcivescovile, torrida d’estate e gelida in inverno: quello stesso stile di vita, lui avrebbe voluto vederlo nel resto del clero, troppo spesso attratto dal lusso dei costumi del tempo. Ormai il cardinale non poteva più restare in un ambiente così particolare come romano, dove in aria di barocco si stavano sviluppando sempre più l’apparenza, l’enfasi retorica, il servilismo adulatorio e il sistema delle raccomandazioni: Carlo, sì nobile, ma pur sempre uomo di campagna tagliato con l’accetta, solo raramente accondiscese a richieste, raccomandazioni e spintarelle.

![]()

Nel 1566 il Borromeo si preparava alla sua nuova e più difficile missione, quella di diventare vescovo di una grande e importante metropoli di frontiera: cosa ancor più complessa, profeta in patria. La “Lombardia”, sua madre terra, lo reclamava.

Allora lo Stato di Milano era retto dai re di Spagna tramite un governatore assistito da un senato composto da 15 membri, di cui 3 spagnoli e 12 milanesi, tutti fedeli più al re che al vescovo: essi erano ricchi e provvisti di servitù, palazzi, carrozze…Gli operosi e geniali artigiani milanesi del tempo, descritti dal pittore e critico d’arte Giovan Paolo Lomazzo, approfittando delle richieste del mercato spagnolo producevano ed esportavano armi ed armature della più alta qualità, gioielli e abiti alla moda in tutto il mondo civile: all’alba della sua decadenza Milano restava, nonostante tutto, ovunque famosa in per il commercio e la sua proverbiale ricchezza.

Eppure la verità era un’altra: storditi dal riflesso aureo e ingannatore di un impero che rubava immense risorse nel Nuovo Mondo, ogni giorno i cittadini erano falcidiati dal pesante fisco spagnolo. Il governo straniero, dietro la continua mascherata di feste, balli e spettacoli, non faceva altro che prelevare risorse dal Ducato sottratto con le armi agli Sforza, senza restituire nulla alla città e al suo contado. Gli spagnoli, con il loro ideale cavalleresco feudale, obsoleto e sfrontato, spadroneggiavano in casa d’altri. Ben presto, quando “l’oro maledetto” rubato con la violenza ai nativi d’America si sarebbe esaurito, la Spagna asburgica, indebolita dalla carestie dall’inflazione dilagante, l’avrebbe pagata molto cara.

I primi anni Milanesi di Carlo furono tormentati e burrascosi, sia sul versante civile sia su quello ecclesiastico: il governatore spagnolo e il Senato non volevano rinunciare a nessuna delle loro prerogative e mal sopportavano che l’arcivescovo riprendesse le sue, ormai cadute in disuso.

Nella sua lotta l’arcivescovo aveva contro nobiltà e clero ma non il popolo, che percepì in lui un proverbiale protettore nel momento del bisogno. La coscienza pubblica andava svegliata, una nuova battaglia era alle porte!

![]()

La diocesi ambrosiana, comprendente parte dei territori di Venezia, del Piemonte e le valli del Ticino, superava per estensione i confini del Ducato stesso. Carlo, formalmente, aveva ereditato un patrimonio che, lungi dal limitarsi alla città di Milano, si estendeva alle terre limitrofe, fino ad abbracciare tutta l’area del lago Maggiore. Essere nobile, però, per Carlo, non significava soltanto avere sangue blu e oro nei forzieri: cresciuto pur sempre nell’ambito della piccola nobiltà, con il ricordo rimasto indelebile delle imprese del suo antenato Giovanni I, che nel 1487, in val d’Ossola, aveva fermato 2000 feroci invasori svizzeri in una battaglia che tinse di rosso le acque del Toce, per Carlo si presentò il serio problema di innalzarsi allo status dei grandi casati. Inoltre tutti questi titoli formali, con le buone o con le cattive andavano riconquistati.

Carlo Borromeo, infatti, trovò una città gravemente decadente dal punto di vista ecclesiastico: da oltre un secolo i suoi predecessori non avevano mai vissuto in città. Fu così che il neo-vescovo avviò un immenso e pericoloso lavoro di riforma e riorganizzazione della diocesi contro l’abusivismo, la corruzione e l’arbitrio dei forti, con un’operosità che entrò nella leggenda. Uno dei suoi motti, non per nulla, era “la vita è un giorno lavorativo e la festa comincia dopo la morte”.

A proposito di morte, col decesso di Pio IV (1565) i Borromeo pensarono che il loro successo fosse giunto al capolinea: non avevano più uno zio protettore in Vaticano. Carlo stesso però, presentandosi a Roma, mostrò un tale impegno nel gestire il consesso che, nonostante l’ironico soprannome di “duce del conclave” appioppatogli dai detrattori, segnò positivamente l’opinione del nuovo papa eletto: Michele Ghisleri da Pavia, detto Pio V.

La situazione per i Borromeo rimase immutata: morto un papa se ne fa un altro!

Con la morte dello zio, nel 1566, all’età di ventott’anni Carlo Borromeo si trasferì da Roma a Milano, capitale del suo paese d’origine, per attuare i dettami della riforma tridentina anche in patria. Diventato arcivescovo di un’inquieta metropoli di frontiera minacciata dal Protestantesimo, Carlo sentì il dovere di stagliarsi come un vero “difensor fidei”.

Nel 1572 Carlo istituì un sistema di sorveglianza sui forestieri provenienti da nord, decretando: “si denuncino eretici, sospetti d’eresia, et quelli anchora che leggono o hanno presso di loro libri d’heretici, scritti o compositioni altre prohibite”.

Ed ecco che Carlo iniziò a esercitare un forte controllo sulla stampa: non poteva accettare che accanto ai classici e sacri circolassero poemi cavallereschi, stampe pornografiche e racconti erotici, testi esoterici e di magia nera!

Quando il governatore gli rammentò che doveva essere grato al re per i benefici ottenuti, Carlo rispose in terza persona “se sua Maestà crede che per esser grato a lui Carlo debba recare danno ai suoi obblighi spirituali, sappia che non lo farà mai”.

Carlo aveva puntato troppo in alto: ormai la sua vita era in pericolo. Prima si scontrò con i canonici della Scala, rei di crimini comuni. Alla sua scomunica per il loro comportamento irriguardoso, questi risposero con striscioni che dichiaravano il vescovo decaduto. Carlo li sconfisse, imponendo loro la penitenza di inginocchiarsi ai suoi piedi per dieci anni di fila. Poi fu il turno dei corrottissimi Umiliati: un ordine che includeva anche concubine e non aiutava i poveri, ma la cui indiscussa abilità imprenditoriale era stimata da secoli in tutta Europa per la produzione di panni lana: e pensare che alle origini proprio loro avevano propugnato l’ideale di una vita più austera e dedita all’umiltà!

![]()

Alla visita di controllo di Carlo in santa Maria di Brera, gli umiliati opposero il loro secco rifiuto con il sostegno di una scorta armata: la loro malafede era conclamata! Presto Borromeo li punì requisendo i beni a cui erano tanto attaccati per elargirli ad opere pie, assistenziali, edili e culturali e donando il resto ai nuovi ordini militanti e ancora incorrotti dei Barnabiti e dei Gesuiti, che lui stesso aveva introdotto in città: la sua attività, in un certo senso, inconsapevolmente, in certi frangenti aveva già un che di illuministico…

Decretata la morte di Carlo, gli Umiliati assoldarono il “Farina”; un monaco ladro, frequentatore di bettole ed esperto nel manovrare l’archibugio: un vero uomo di fede, che Carlo lasciò a piede libero nonostante i numerosi attentati falliti. Quando il Farina, introdottosi nell’arcivescovado, riuscì seriamente a esplodergli un colpo alla schiena, prima si gridò di terrore, poi al miracolo: Carlo, che non sembrava sentire alcun dolore, continuò la liturgia come nulla fosse.

Invero Carlo era stato gravemente ferito, ma la sua ferrea forza di volontà gli permise di nascondere la grave ferita fino alla morte e al riordino del suo cadavere. Il Farina, contumace per breve tempo, fu catturato, amputato della mano che aveva sparato e impiccato nel 1570 con altri due cospiratori. L’anno seguente l’ordine degli Umiliati fu sciolto. Nello stesso anno a Milano scoppiò una grave carestia: l’arcivescovo, a sue spese e con quanto raccolto dagli Umiliati cercò di far fronte al bisogno raccogliendo collette e distribuendo viveri; aveva dato ordine di tenere caldaie di riso mezzo cotto sotto i portici del suo palazzo per sfamare chi era nel bisogno.

Per le sue dure repressioni il terzo nuovo papa, Gregorio XIII, amico suo dai tempi delle Notti “Vaticane”, invitò spesso Carlo alla moderazione, e ritenendolo troppo “spinoso” gli rammentò che “nel governo degli huomini bisogna ricordarsi che sono huomini et non angeli”.

D’altronde Carlo, per parte sua, ardeva di sdegno per una società in cui la Chiesa era attaccata dallo Scisma d’Occidente, dal Barocco nascente, dal Protestantesimo, dai Turchi, dal Re di Spagna e dalla decadenza interna del Clero stesso: l’esperienza dell’attentato fu la goccia che fece traboccare il vaso. Se i tempi erano davvero così violenti, allora Carlo doveva adeguarsi: visti i precedenti e i pericoli a quel punto l’arcivescovo non esitò a ricorrere all’uso delle armi per la difesa del suo popolo e della religione. Nelle città europee tra ‘500 e ‘600 non esisteva una polizia efficiente e i cittadini, che giravano armati contro aggressioni e rapine, spesso ne approfittavano anche loro: si viveva in modo “spagnolesco”, avrebbero detto nel XIX secolo. In questo clima Carlo incoraggiò suo genero Annibale Colonna a combattere gli Ugonotti in Fiandra; espresse la sua simpatia per il principe di Parma quando questi espugnò la protestante Maastricht; caldeggiò col papa la guerra contrò i turchi che portò alla storica vittoria navale di Lepanto; volle che la propria guardia del corpo fosse armata e attrezzò l’arcivescovado di prigioni. In nome della giustizia lottò contro i potenti e i prevaricatori: Carlo era un uomo di Legge e d’azione, tutt’altro che un demagogo pacifista dei nostri giorni!

![]()

Nel 1571 i sovrani di Spagna gli inviarono di proposito un osso duro per tenergli testa: don Luis de Zuniga y Requesens, un uomo permaloso e geloso del suo potere. Quando Carlo, che si era temporaneamente assentato, rientrò in città, la trovò in subbuglio. Il nuovo arrivato aveva organizzato di proposito un carnevale improvvisato per privarlo dell’appoggio del popolo: il “carnevale dei caragnoni”, o dei piagnucolanti, ossia una parodia d’uomini vestiti di sacco, scalzi e cosparsi di rosso per simulare le ferite del flagello della peste. Il fato l’avrebbe punito per quella trovata di cattivo gusto. In seguito a minaccia di scomunica, il governatore rispose con nuovi oltraggi: nel 1573 fece occupare e requisire l’avita rocca di Arona per estromettervi il conte Renato, con la scusa “che non divenisse un covo di ribelli eretici”…

Mera e scorretta manovra politica, alla quale ne seguì un’altra: le mura delle case di Milano furono coperte di manifesti satirici a stampa contro Carlo stesso. Presto lo spagnolo, richiamato in guerra, fu allontanato da Milano.

Nel 1576 a Milano esplose la peste che don Luis de Zuniga aveva tanto stoltamente invocato. Carlo dettò il suo testamento, devolvendo tutti i suoi beni ai poveri. Il nuovo governatore, don Antonio de Guzman, marchese di Ayamonte, vietò a quanti avevano cariche pubbliche di allontanarsi da Milano, ma molti trasgredirono: egli per primo si rifugiò nel castello di Vigevano. Carlo invece non si mosse dalla sua città e assistette gli appestati personalmente, ordinando alle sue schiere di barnabiti, teatini e gesuiti di costruire capanne e centri di assistenza anche fuori città, perché il lazzaretto non bastava più. Due terzi dei milanesi scapparono, i restanti si sbarrarono nelle case. Con l’intensificarsi del morbo Carlo sfidò il contagio organizzando tre grandi processioni penitenziali con il popolo e le autorità. Non fu certo una scelta saggia, che probabilmente agevolò la propagazione del morbo.

Egli stesso vi partecipò: con una corda al collo in segno di sottomissione a Dio e procedendo a piedi nudi, reggeva un pesante crocifisso. Il popolo lo vide calpestare un chiodo e continuare a procedere, lasciando una scia di sangue. Quest’immagine forte di “alter Christus”, che sacrificava simbolicamente se stesso per la comunità ambrosiana, rimase cristallizzata per sempre nel ricordo dei milanesi.

A quel punto Carlo stabilì la quarantena e fece erigere colonne a diciannove crocicchi, di modo che egli stesso potesse confessare e comunicare i fedeli lasciando al popolo la possibilità di seguire dalle finestre senza uscire di casa. Per lui la peste era un castigo di Dio, necessario perché la città si liberasse dal peccato. L’epidemia durò un anno e sei mesi, mietendo 17.000 morti: quasi 300 persone al giorno. Al bisogno ludico del popolo per feste e carnevali, Carlo rispose organizzando processioni religiose e traslazioni di reliquie, la cui più solenne, quella di San Simpliciano del 1582, ebbe l’effetto di convogliare a Milano 400.000 persone venute da ogni dove: quasi una sorta di giubileo. Carlo era diventato una leggenda vivente.

In luglio l’arcivescovo partì alla volta di Torino per venerare la Sindone, recandovisi per l’ennesima volta a piedi nudi: quivi fu accolto con fasto dal duca Emanuele Filiberto di Savoia.

A peste terminata, con l’aiuto di Pellegrino Tibaldi Carlo innalzò il tempio circolare dedicato a San Sebastiano e fece concludere i lavori alla basilica di San Fedele: modello di edificio religioso gesuitico, volutamente contrapposto alla chiesa del Gesù di Roma.

![]()

La personalità di Carlo, troppo forte e autonomista, accese nuovi scontri contro l’Ayamonte, che aveva ripreso lo stesso andazzo di don Luis de Zuniga y Requesens. Ripreso il Carnevale come pretesto per boicottare l’antichissimo rito ambrosiano, che sottolineava la realtà storica di Milano come sede ecclesiastica a parte e quasi indipendente, lo spagnolo si spinse al punto di disturbare un’importante predica in Duomo con un torneo improvvisato d’armi e musicanti. A quel punto il Borromeo scomunicò il governatore: quest’ultimo stava per organizzare nuove vendette quando cadde ammalato gravemente. Nel 1580 Carlo accorse al suo capezzale per assisterlo nell’agonia e assolverlo. Giustizia era fatta. Il successore, don Sancio de Guevara, sarebbe stato assai più conciliante.

Ma c’erano anche le streghe ad agitare i sonni del Borromeo…

La sua credulità nelle fattucchiere, sconcertante, era condivisa da parecchi altri uomini del suo tempo. Fu così che nel 1583 Carlo si spinse in ispezione della Mesolcina, “valle sospetta” della Svizzera al confine con popoli germanofoni e luterani: vi ritrovò sacerdoti concubinari alla maniera dei Protestanti e tramite il braccio secolare processò 161 streghe delle quali solo 11 irriducibili, chissà come mai, si rifiutarono di abiurare e morirono sul rogo. Anche se non è facile da accettarsi, la morte di queste undici paesane non destò scalpore presso l’opinione pubblica del tempo: a parte il numero irrisorio di vittime, gli inquisitori erano convinti non di averle uccise, ma di averle purificate. Inoltre Carlo non poteva rendersi conto d’essere intollerante, in un’epoca in cui anche i cosiddetti “eretici”, altrettanto fondamentalisti, percorrevano le valli grigionesi portando violenza e bruciando antiche e preziose immagini sacre, (perfino quelle scolpite da maestri tedeschi, loro prossimi!) con altrettanti roghi furiosamente iconoclasti: chi voleva sopravvivere e restare cattolico doveva darsi a una disperata fuga verso la Valtellina…

L’esperienza non fu priva di conseguenze per l’arcivescovo; da allora Carlo cercò di mitigare la crudezza dell’inquisizione spagnola, opponendosi perfino all’idea di Pio V di accogliere le denunce anonime: mero strumento politico per eliminare gli avversari. Gli spagnoli giunsero perfino ad accusarlo di condurre indagini troppo superficiali contro gli ebrei!

Nel 1584 la fine era prossima: benché ammalato, Carlo non interruppe mai la sua attività pastorale. Era troppo impegnato in affari importanti come il problema degli eretici in Canton Ticino, una vera e propria ossessione per lui. In estate girò la diocesi, visitò la Sindone per l’ennesima volta e si ritirò nel suo Sacro Monte prediletto, a Varallo: qui, colto da febbre, pur dinnanzi alla visione della propria morte non volle in nessun modo rinunciare ai suoi impegni pastorali. La sua ultima tappa doveva essere Ascona, dove fondare un seminario: nuovo baluardo contro il protestantesimo filtrante; ma il corpo esausto di Carlo non ce la faceva più. Il primo novembre del 1584, giorno di Ognissanti Carlo era allo stremo. Sorretto dai suoi, celebrò ad Arona la sua ultima messa. Poi fu portato a Milano, nel suo giaciglio del palazzo Arcivescovile. “Verso l’ora terza della notte di sabato 3 novembre l’ottimo padre ci abbandona” scrisse il Bascapè. “Ecco che la corona nostra è caduta…ecco che il nostro lume si è spento.”

![]()

Carlo morì giovane, all’età di quarantasei anni compiuti da poco. La rigida disciplina che l’arcivescovo seguiva ormai da troppo tempo ne aveva irreparabilmente minato la salute, consumandolo. Carlo aveva disposto di essere sepolto sotto il pavimento del Duomo di Milano, che egli stesso aveva contribuito a completare coi servigi dell’architetto Pellegrino Tibaldi. I funerali registrarono un incredibile concorso del popolo…appena tre, invece, i vescovi presenti…

Il più grande santo moderno fu elevato a simbolo della Controriforma trionfante: Carlo aveva portato in città ordini religiosi di recente formazione (Gesuiti, Barnabiti, Oratoriani e Teatini, più i Francescani più spiritualisti) allora non ancora toccati dall’antica corruzione. Aveva fondato istituzioni e collegi come il Collegio Elvetico (attuale palazzo del Senato) sviluppando la rete di scuole della dottrina cristiana per laici. Arricchì la città di cupole e nuovi colonnati, laddove gli spagnoli non avevano speso nemmeno un ducato. Il suo modello di “vescovo – legislatore” e di edificatore fu d’esempio per molti vescovi, non solo italiani. Raggiunta la santità con una vita dedicata alla causa di Dio e della Chiesa, alla sua morte si cominciò a sostituire lo stemma gentilizio del casato con armi e unicorno con la parola “humilitas”: in segno di preghiera meditazione, penitenza e rigoroso controllo di sé: qualità che avevano segnato il suo agire pastorale.

La santità di Carlo Borromeo fu sancita dal giudizio della Chiesa nel 1610. La sua canonizzazione, volente o nolente, rappresentò un evento eccezionale; l’attività della Controriforma, volta a “sfornare” nuovi santi per sensibilizzare le necessità spirituali turbolente degli uomini del tempo (S. Francesco Saverio, S. Filippo Neri, S. Teresa d’Avila) ebbe il suo maggior successo nella persona di colui si era maggiormente distinto, innalzandolo allo stesso livello dei santi dell’antichità: Carlo Borromeo fu proclamato e collettivamente percepito come primo e unico “santo moderno”. Non fu papa solo perché non lo volle: un vero pastore non può abbandonare il suo gregge.

Il culto di Carlo Borromeo, infatti, non limitandosi a Milano e alla sua già ampia diocesi, prese piede anche altrove: la frequente presenza di templi che fanno riferimento a Carlo ne segnalano la presenza a Roma, ma anche fuori dall’Italia: soprattutto a Vienna, a Cracovia, insomma, nell’Impero Asburgico.

Da allora tutte le chiese della Diocesi e dei territori che l’avevano visto attivo cominciarono a mettere a parete o a collocare in ogni sacrestia un quadro che ricordasse a tutti le sue note sembianze: la statura notevole e il naso aquilino e prominente. A partire dai primi grandi pittori lombardi del Seicento (Cerano, Morazzone, Procaccini), si dipinsero quadri, quadroni e pale d’altare volti a tramandare gli eventi che videro Carlo come protagonista. Bisogna però precisare che, sebbene la vasta iconografia seicentesca lo raffiguri rasato, durante la sua vita il Borromeo portò sempre la barba: cominciò a radersi solo nel 1576, al tempo della peste, e mantenne il volto rasato in segno di penitenza durante gli ultimi otto anni di vita. Nel suo nome sorse un’infinità di chiese, santuari, non solo in Lombardia e in Italia, ma anche nel resto d’Europa. Attualmente la diocesi di Milano venera San Carlo Borromeo come suo patrono, accanto a Sant’Ambrogio. Tipico santo protettore dalle epidemie, il giorno a lui dedicato è il 4 novembre.

Marco Corrias (alias Marc Peven).

Bibliografia:

- F. Abbiati. L'irruzione di Carlo in piazza duomo ben simboleggia il suo attivismo

- M. Gregori, Pittura a Milano dal seicento al Neoclassicismo, 1999

- P. Biscottini, Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nella Milano spagnola, 2005

- P. Pagliughi, Carlo Borromeo. I destini di una famiglia nelle lettere del grande santo lombardo,2006

- D. Zardin, La vita e i miracoli di san Carlo Borromeo tra arte e devozione, 2010

Didascalie:

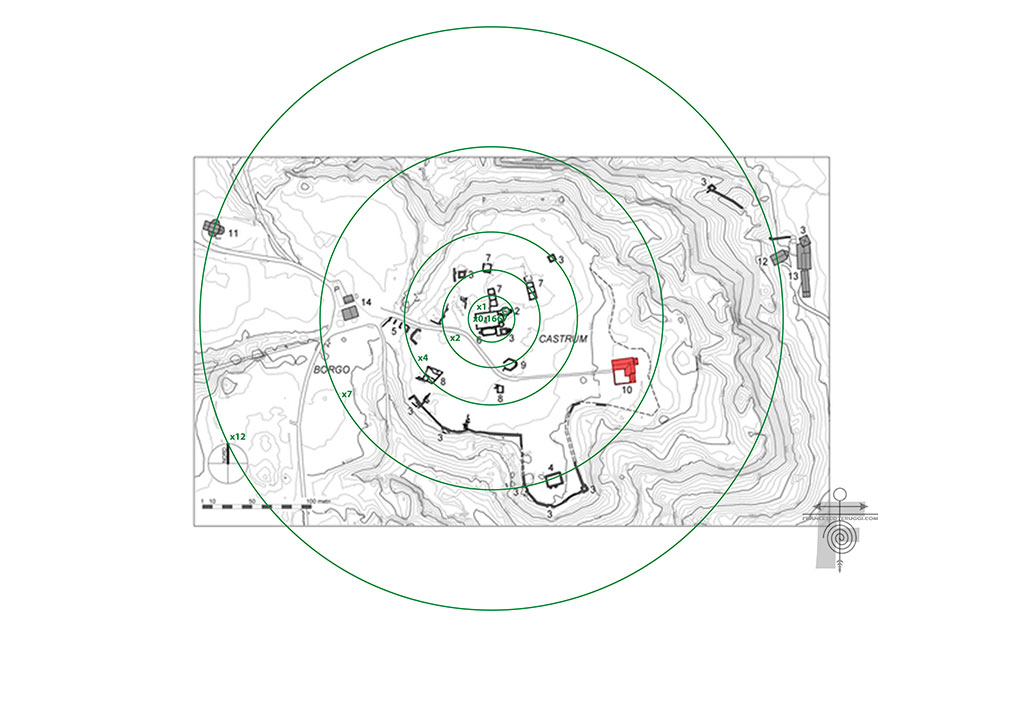

1- San Carlo Borromeo magistralmente dipinto dal Cerano, Procaccini, Morazzone (inizi ‘600).

2- Pavia, Collegio Borromeo: capolavoro manierista di Pellegrino Tibaldi (fine ‘500).

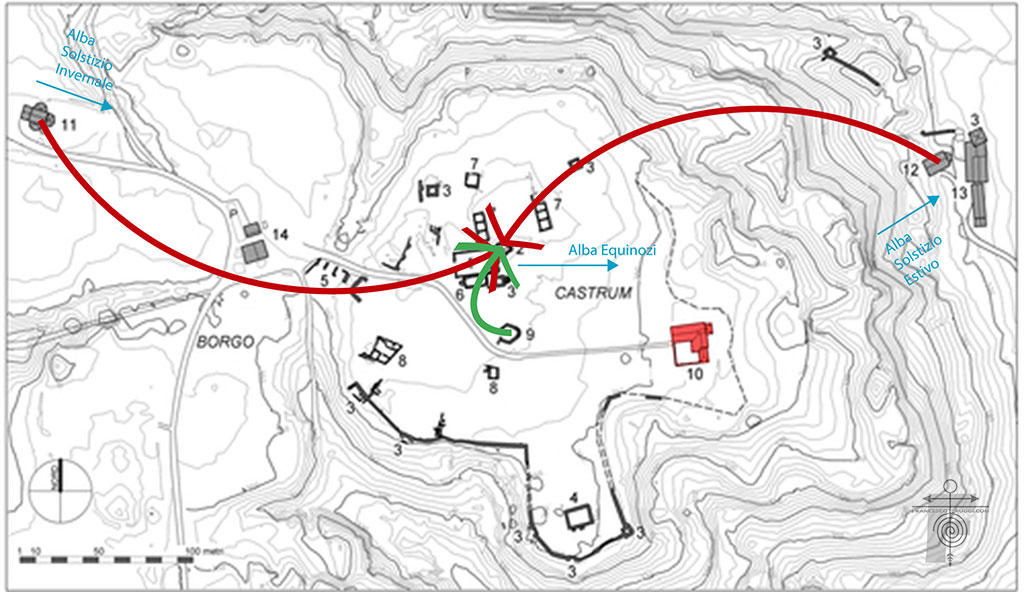

3- Il concilio di Trento, durato 19 anni (1545 - 1563).

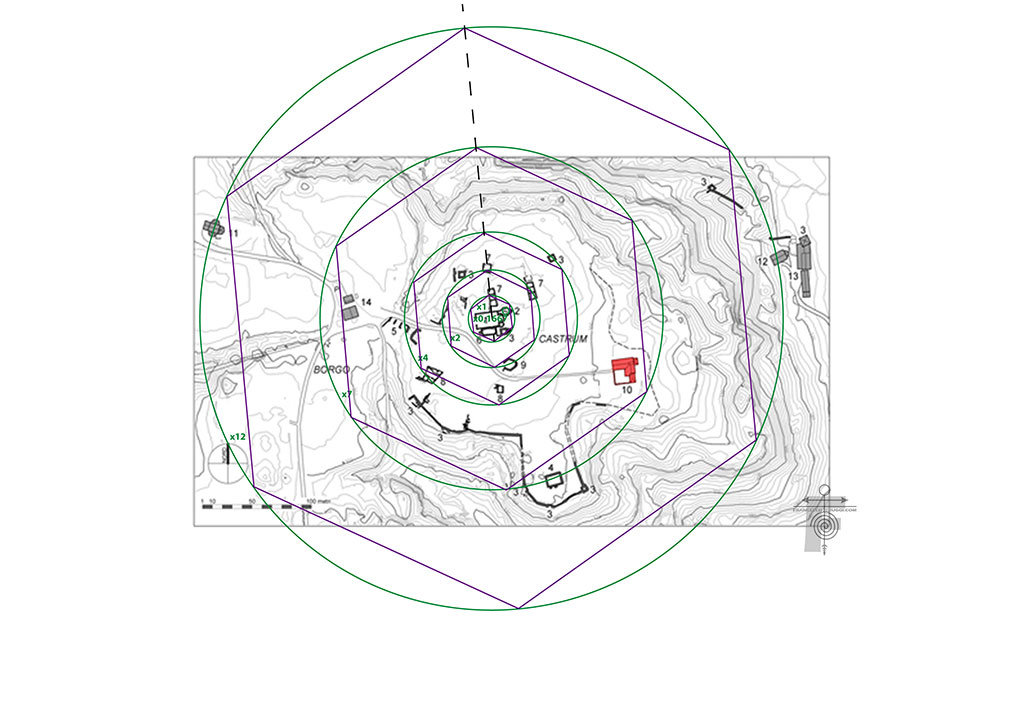

4- Milano d'epoca. piazza del Verziere con colonna stazionale eretta dal Borromeo.

5- Cerano. Carlo dona ai poveri i proventi del principato d'Oria.

6- Morazzone. Battesimo di Cristo con sgherri o "bravi" in posa sulla destra.

7- L'elegante arroganza di Carlo III ben esemplifica l'attitudine degli Asburgo di Spagna.

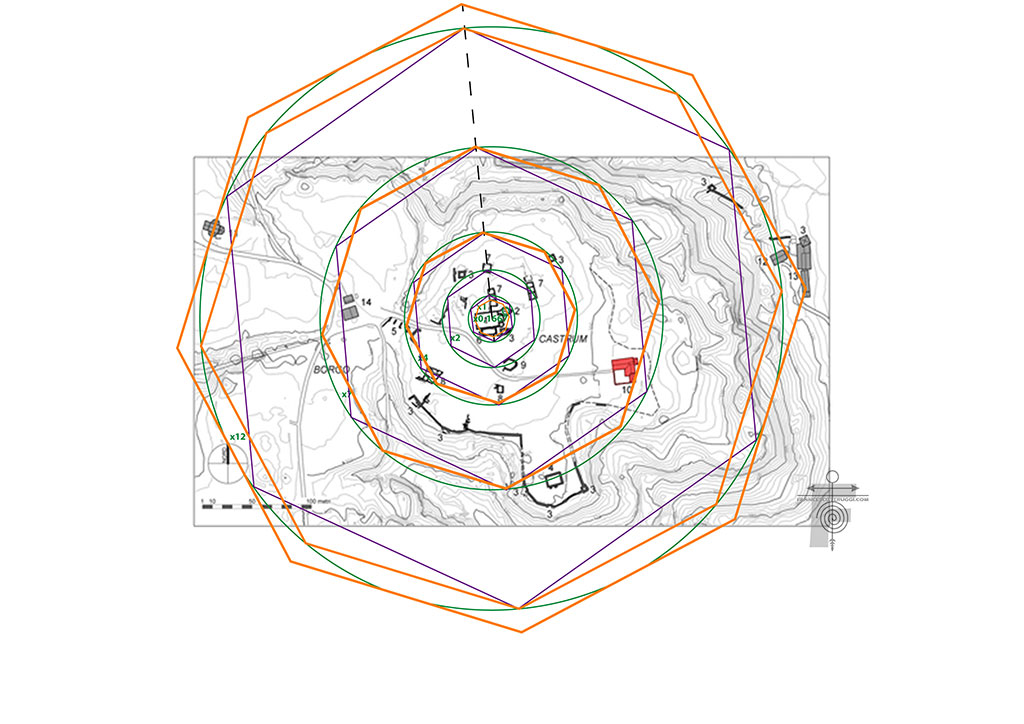

8- San Carlo interviene in soccorso degli appestati all’apice della virulenza.

9- Cerano. Carlo in contemplazione di Cristo presagisce la propria morte.